Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une pression croissante sur leur modèle : dérèglements climatiques, raréfaction des ressources, instabilité géopolitique, attentes sociales accrues… Ces défis ne sont pas des perturbations passagères, mais les symptômes d’un système affecté par le climat et par les activités humaines qui provoquent des changements majeurs dans l’équilibre climatique mondial.

Dans ce contexte, de nouveaux cadres de pensée émergent pour aider les acteurs économiques à agir de manière cohérente face à l’évolution du climat. Les limites planétaires et la théorie du donut en font partie. Ces deux concepts relient les enjeux environnementaux et sociaux tout en questionnant la soutenabilité de nos modèles de production et de consommation dans un monde marqué par le réchauffement climatique.

Les limites planétaires : un cadre scientifique pour rester dans la "zone de sécurité"

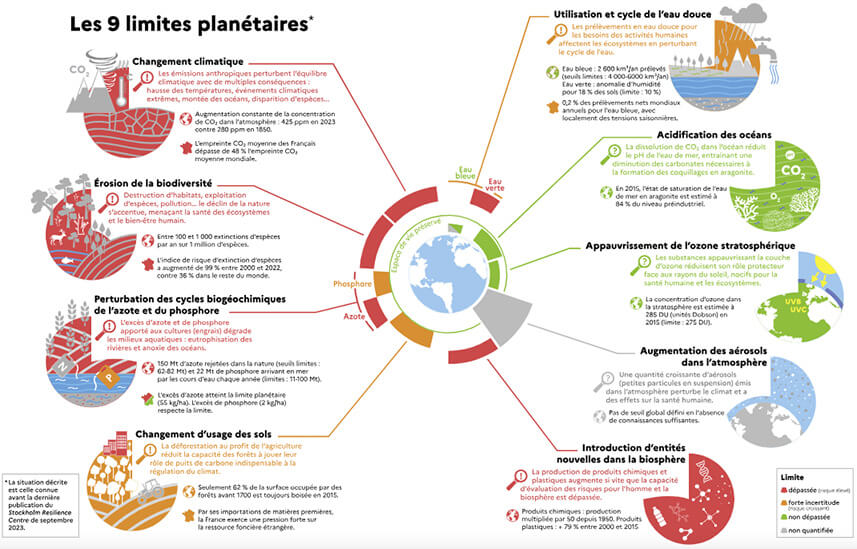

Défini par un collectif de scientifiques du Stockholm Resilience Center en 2009, le concept des limites planétaires identifie 9 processus environnementaux critiques qui régulent la stabilité de la Terre :

- le changement climatique

- l’érosion de la biodiversité

- la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore

- le changement d’usage des sols

- le cycle de l’eau douce

- l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère

- l’acidification des océans

- l’appauvrissement de la couche d’ozone

- l’augmentation de la présence d’aérosols dans l’atmosphère

Ces limites représentent des “lignes rouges” que l’humanité ne devrait pas franchir si elle souhaite maintenir un système climatique stable. Chaque dépassement augmente le risque de hausse des températures moyennes, de fonte des glaces, d’élévation du niveau de la mer ou de sécheresses prolongées.

Selon le rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), la concentration de dioxyde de carbone (CO₂) dans l’atmosphère dépasse désormais 420 ppm, un niveau sans précédent depuis des millions d’années. Cette accumulation de gaz à effet de serre émis par les activités humaines contribue au réchauffement global et à l’augmentation des températures mondiales.

En 2023, six des neuf limites avaient déjà été franchies. Très récemment, une septième limite - l’acidification des océans - a été franchie. Cela signifie que nous opérons en dehors de la zone de sécurité planétaire, avec des impacts concrets sur la stabilité des systèmes économiques, agricoles, énergétiques et sociaux. Pour les entreprises, cela implique que les conditions “normales” de fonctionnement (accès aux ressources, prévisibilité du climat, stabilité des marchés) ne peuvent plus être garanties.

La théorie du donut : une boussole pour une prospérité juste et durable

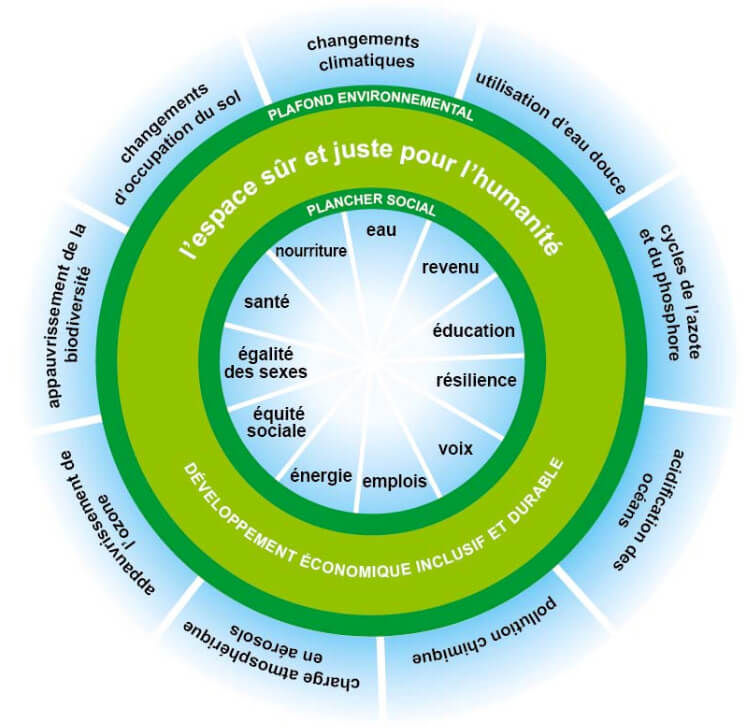

La théorie du donut, proposée par l’économiste Kate Raworth en 2012, propose une vision alternative du développement durable. Le modèle repose sur deux anneaux concentriques :

- Le plafond environnemental : les limites planétaires, à ne pas dépasser

- Le socle social : les besoins humains fondamentaux à satisfaire (santé, éducation, logement, équité, etc.)

Entre ces deux cercles se trouve une “zone sûre et juste” où l’activité humaine respecte les limites écologiques tout en assurant une vie décente à chacun.

L’enjeu : sortir d’un modèle économique fondé sur les énergies fossiles et sur la croissance illimitée, pour entrer dans une économie régénérative et distributive. Le donut ne demande pas de “faire moins”, mais de “faire autrement”, en s’alignant sur les objectifs de l’Accord de Paris et sur les recommandations du GIEC pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

Pourquoi ces cadres parlent aux entreprises et devraient les mobiliser ?

Ces cadres imposent un changement de paradigme : on ne peut plus penser la croissance économique sans tenir compte de ses impacts sociaux et environnementaux. Pour les entreprises, cela signifie :

- Anticiper des contraintes physiques (raréfaction des ressources, augmentation des coûts énergétiques, risques climatiques)

- Répondre à des exigences réglementaires de plus en plus strictes (CSRD, taxonomie européenne, reporting extra-financier)

- Préserver leur licence sociale à opérer, en répondant aux attentes des parties prenantes (clients, investisseurs, salariés, territoires)

Ces enjeux ne se limitent pas à des ajustements de reporting ou de communication. Ils interrogent en profondeur la raison d’être et la stratégie des entreprises :

- Quels produits et services proposer dans un monde soumis au réchauffement planétaire ?

- Comment réduire l’empreinte carbone et la dépendance aux combustibles fossiles ?

- Comment contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation de la biodiversité ?

Certains acteurs commencent déjà à aligner leur stratégie avec ces principes, en repensant la durabilité non comme un coût, mais comme un levier de résilience et d’innovation.

Quels leviers pour intégrer les limites planétaires dans l’action des entreprises ?

Face à la complexité des enjeux environnementaux et sociaux, les entreprises peuvent se sentir démunies. Pourtant, il existe des leviers d’action progressifs et accessibles, à activer dans une démarche structurée. L’objectif n’est pas de tout transformer immédiatement, mais de mettre en mouvement l’organisation vers une trajectoire plus durable.

Voici quelques illustrations de démarches activables au sein de l’organisation.

1/ Définir une stratégie RSE alignée sur les enjeux systémiques

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ne peut plus se limiter à des actions ponctuelles. Elle doit devenir une stratégie structurante, pilotée avec méthode, et alignée sur les cadres scientifiques comme les limites planétaires et le donut. Il est par exemple possible de :

- Réaliser une analyse de matérialité enrichie par ces concepts : quels enjeux environnementaux et sociaux sont critiques pour l’entreprise et son écosystème ?

- Élaborer une raison d’être ou une politique RSE ancrée dans une vision systémique de la durabilité

- Prioriser des objectifs (climat, biodiversité, circularité…) à fort impact selon le cœur de métier

2/ Mettre en place des indicateurs de performance extra-financière

Intégrer les limites planétaires, c’est aussi apprendre à mesurer différemment. Ainsi, une entreprise pourra :

- Calculer son empreinte environnementale (GES, eau, usage du sol, pollution…) en lien avec les limites planétaires

- Développer des KPIs environnementaux et sociaux cohérents avec le donut : par exemple, ne pas se contenter de réduire les émissions, mais viser un alignement avec une trajectoire 1,5°C

- Intégrer ces indicateurs dans le reporting, la gouvernance et les décisions stratégiques

3/ Mobiliser les parties prenantes internes et externes

La transformation ne peut se faire sans embarquer les collaborateurs, les fournisseurs, les clients et les partenaires. Nous conseillerons alors aux entreprises de :

- Former les équipes aux enjeux systémiques et organiser des ateliers de sensibilisation ou des fresques (climat, numérique, biodiversité)

- Former les instances de direction (CODIR, COMEX) pour amener les dirigeants d'entreprise vers une prise de conscience des enjeux climatiques et une construction de la vision de l'entreprise.

- Établir une feuille de route durable co-construite, avec un comité RSE ou un comité à impact.

4/ Identifier des axes d’impact prioritaires

Plutôt que vouloir tout faire, il est stratégique de cibler des leviers d’impact en lien avec l’activité de l’entreprise. Par exemple :

- Pour une entreprise du numérique : mesurer l’empreinte carbone des services IT, travailler sur la sobriété numérique

- Pour une entreprise industrielle : améliorer la circularité des matériaux, réduire l’impact sur les sols et la biodiversité

- Pour une entreprise de services : développer des offres à impact positif, travailler sur les conditions de travail et l’inclusion

Les limites planétaires et la théorie du donut ne sont pas de simples concepts académiques : ce sont des outils puissants pour repenser la stratégie d'entreprise dans un monde marqué par le changement climatique.

Entrer dans le donut, c’est :

- Adopter une vision long terme et limiter la hausse des températures

- Contribuer à la stabilisation du climat terrestre

- Soutenir la lutte contre le changement climatique et pour un avenir soutenable

Les entreprises qui s’engagent dans cette transformation seront non seulement plus résilientes, mais aussi plus légitimes face aux défis du dérèglement climatique.

Vous souhaitez mettre en place une stratégie RSE qui permettra à votre entreprise de limiter son impact sur les ressources ? Next Decision est là pour vous accompagner sur l’ensemble des phases de ce projet : de la formation au conseil RSE en passant par la mise en conformité CSRD. Nos experts sont vos meilleurs alliés, contactez-nous !